書道の「見て学べ」スタイルは古いのか

(昔の書作家たちの学び方とは。)

書家

片岡 青霞

プロフィール

「見て学びなさい。」書道を習っている方なら、もしかしたら一度は聞いたことがある言葉なのかもしれない。この言葉は昔から主に職人の世界において学びの一貫として使われてきた。今でもこのような教えのもと仕事や技術を覚えるために取り入れられているところがあるかと思う。昭和の時代から令和に至るまでわたしたちの身の回りや暮らしは大きな変化を遂げたが、果たしてこの「見て学べ」のスタイルは現代においても通用するものなのだろうか。今よりも昔の書作家たちのほうがはるかに腕は上だが、昔の方々は果たしてどのようにして書を学んできたのかということにも触れて考察していきたいと思う。

10年の修行は長すぎるとされる時代

「今時、見て学べなんて古いでしょ。」令和時代の今、そんな声が聞こえてくる。より早く、より安価に、より便利にといった三拍子が揃ったこの環境においては、わざわざ遠回りする方法に目を向ける人の数は少ないのかもしれないが、わたしは「見て学ぶ」ことに対して肯定的な意見をもちあわせており、時代が変わってもこのことの大切さを感じている。これは自分自身も半分はこのような教えのもとで書を学んできたということだけに限らず、この教えのもとで取り組んできた方々をみると、通常よりも厳しい環境に身をおくことで、取り組み姿勢や一際目にとまる方が多いように感じているからと言える。「見て学べ」スタイルは今でも有効だと思うが、その一方で考え自体が古い廃れたものだとの意見も多い。

職業における寿司職人の世界では、独り立ちをしてお客様に寿司を握って提供するまでに10年の年月がかかるとされている。これに意見したのが、ホリエモンである。寿司職人としての修行が長すぎるため、もっと短期間で習得し独立開業すべきだと述べた。あくまでも伝統的なものを完全に否定しているのではなく、いいものは残しつつ現代的なビジネスモデルを時代にあわせて取り入れる必要性を訴えた。このように聞くと最もな意見なため、他の業界も同様に変わっていくべきことだと思う。果たして書道における「見て学べ」は変わっていくべきか否か。

昔の書作家の驚くべき学び方

わたしたちの手元に文房四宝がまだ十分ではない時代、誰もが書道をすることができたのではなく、一部の位の高い身分のみに限られていた。年月の経過とともに庶民に読み書きが普及し、わたしたちの暮らしに書がより身近なものへと変わっていった。

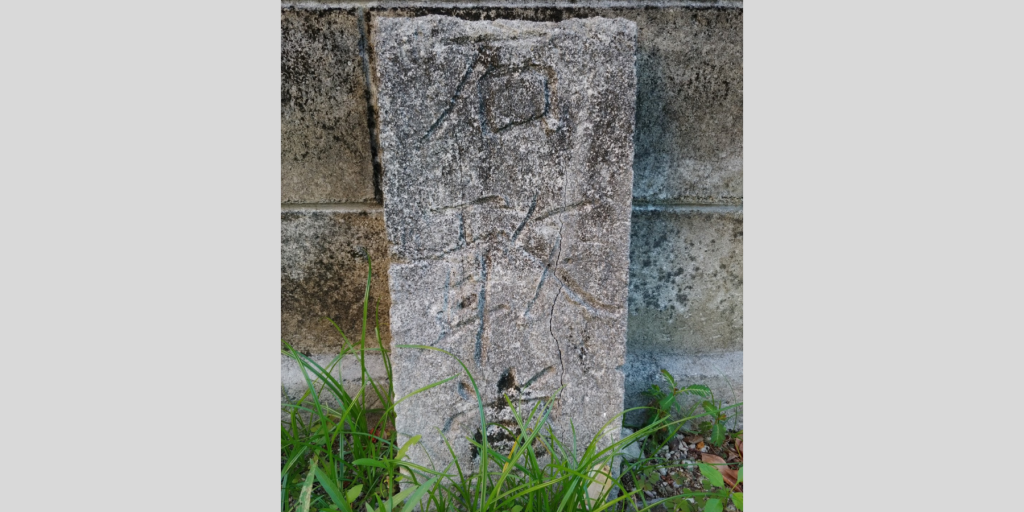

書を学ぶにおいて、こんなエピソードを聞いたことがある。貧乏で書物を手にすることができなかった少年はどのようにして書を学んできたのかという話である。見て書くにしても見るものがなかったため、少年は近くの寺や山にある石碑の文字を見にわざわざ足を運び、その文字がどのように書かれているのかを見て覚え頭にたたきこみ、自宅に帰宅してから見たものを思い出して書いて練習していたという何とも驚くような話である。人間の記憶は曖昧なため、ぼんやりしたり薄ら忘れかけてくるものなら、また寺や山へ行き自分の眼で見て記憶し書く。このようなことを繰り返して書を学んだという。もしかしたら逸話かもしれないが、当時のことを考慮すればこのようにして書を学んでいた方がいても何ら不思議なことではないように思える。きっと、真剣な眼差しでくい入るようにして石碑を見ていたのだろう。一点一画見落としがないか、石碑に顔を近づけて見ていたのではないだろうか。そんな情景が目に浮かんでくる。

見て学ぶことで培われる眼力

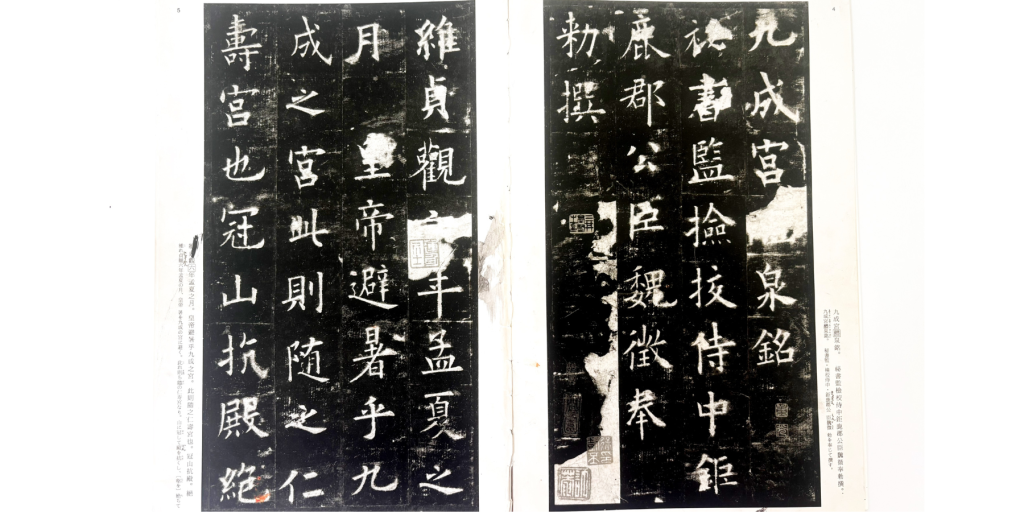

現代では、必要な物を手軽にネット注文できわたしたちはとても便利な世の中を生きているといえる。書道の法帖が手元になくて寺や山へ行く手間暇も省け古典法帖を誰もが手にすることができる時代となっている。本ではなく法帖をタブレット活用している人もいるのだから驚くべき時代だと言える。

「見て学べ」は“時代遅れだ。”“見るだけではわからない。”と思うかもしれないが、見て学ぶことはとても大切な方法だと考えている。「見て学べ」の方法によって培われるさまざまな利点として、眼を養い鍛えるということがあげられる。書道の古典学習においては、古典臨書を通じて筆遣いを習得していくが、ある人には筆の軸がどのように傾きどう動くのかがわかる一方で、ある人には全くわからないということがおこる。またある人には、固形墨で書かれたものと墨汁で書かれた区別が見てわかるが、ある人には同じ黒色にしか見えていない。同じものを見ているはずなのに、なぜこのようなことが起こるのか。これらはひとえに、見る力がないとわからないということになる。見る力とは、古典法帖を読み取り、造形や筆遣いを認識する力ともいえる。眼を養い見て学ぶことは筆をとり書く前段階の作業でもあり、眼を通じて的確に把握できなければ運筆に影響を及ぼすことになる。筆路がわからなければ、似たような造形にしようとも全く別なモノが出来上がる可能性さえある。これらのことを踏まえると見て学び観察する力は必要な要素ではないかと考えているがいかがだろうか。

ここまで読んでくれた人の中には、見ているだけではわからないという意見もあるだろう。何も言われないのであれば尚さらわからないと考える人たちのことである。このような人たちは果してどうすればいいのか。師の答えは「モノにならない。」のたった一言で完結する。

普段の生活から何を見て過ごすのか

現代では古いとされている「見て学ぶ」スタイルも決してそんなことはなく、むしろ書道を学ぶためにはとても大切なことだと考えている。

眼を通じて見たものが脳裏に残り、腕を通じて紙面に出る。そう考えると普段から何を眼にするかを考えなくてはいけない。街中にあるよくわからないものを見るのではなく、何を眼にし、何を眼にしないかを日常の中で精査する必要がある。昨今では、デザイン書としてお店の看板やロゴでたくさんの筆文字を見る機会が増えたが、亡き師匠は古典的な風格がないものはなるべく自分の眼の中に入れないようしているとしていた。良からぬものを自分の眼の中に入れていると、それが出てきてしまうからとかなりの徹底ぶりであった。あまりテレビを見なくなってしまったが、番組でこのようなものが出てきたりしたときにはすぐさまチャンネルを変えるようにしている。眼の中に何を投影するかということを甘くみないほうがいいという教えであるが、ここを軽くみている人が多い現状があることは否めない。

「見て学べ。」とは、単に見ていればいいということではなく、見て五感を使って感じとらなければ意味が無い。ただ見ていればいいのであれば誰でもできる。見て五感で感じ考察する。これは、頭を使うということに他ならない。ぼーっとしていたらいつまでたってもわからない。古典法帖は穴があくくらいくい入るように見ろと言われた。念力で穴をあけることができたら、その時はきっと私も一人前になれるのかもしれない。