習字と書道における金銭面の差

(子どものお習字感覚で、大人の書道をやってはいけない理由とは。)

書家

片岡 青霞

プロフィール

「お習字って、安価でいいですね。」 他の習い事と比較して安価な習い事の一つでもあるお習字。誰もが小さい頃、学校教育でお習字に触れ、また習い事として書塾に通っていたことがあるという方々も多いのではないだろうか。中には子どもの頃にお習字をならっていて、大人になってから改めて書道を学んでみようと思った人々もいるかと思う。子どもの頃の楽しいお習字を思い出してくれることはとても嬉しいことだが、大人の書道となると 金銭面的に優しくないことも多々ある。子どものお習字と大人の書道にはどのぐらいの金銭面の差があるのか。また、なぜ子どものお習字感覚で大人の書道をやってはいけないのかの理由について考察していきたいと思う。

習字と書道の違いについて

子どものお習字と大人の書道の金銭面に触れる前に、まずは習字と書道の違いについて触れてみたいと思う。

習字とは、文字通り「字を習う」と書く。どのような文字を習うのかと問われれば、 正しい書き順や美しい字形、成り立ちなどを指している。文字の基本となる“とめ”や“はね”など、文字を正しく書くことを習う。(手習い)

書道は、 書くことで文字の美しさを表そうとする東洋の造形芸術とされている。古典臨書を基本としさまざまな筆遣いによる技法を習得したうえで書作品を書くこと。臨書をすることで吸い、書作品を創作することで吐く。まるで呼吸のような動作であるともいえる。書道には美しさを表現する芸術的な要素が加わるものとされている。

習字と書道を同じようにして捉えている方々もいるかと思うが、全く異なるものと把握していただくことが最初の段階とななる。前提条件として、 異なるものであることと認識している人々が少ないために、 子どもの頃のお習字感覚で大人の書道をはじめてしまい、金銭面で驚かれている人たちが多い実情がある。 認識の違いと言われればそれまでとなってしまうが、習字と書道の違いを把握することはとても大切なことだと考えている。

習字と書道の用具における金銭面

次に、習字と書道における金銭面にはどのような差があるのだろうか。実際に使用している当教室の子どものお習字と大人の書道における用具の価格を比較してみたいと思う。

| 子ども | 大人 | |

|---|---|---|

| 筆 | (大筆)1,760円 (小筆)330円 | (兼毫~羊毛筆)7,700~24,000円 (小筆)2,000円 |

| 墨 | 墨汁 350円 | 固形墨 3,200円(8丁型) |

| 硯 | 書道バック附属品 | 端渓硯 18,900円(8インチ) |

| 紙 | 100円(20枚) | 200円(20枚) |

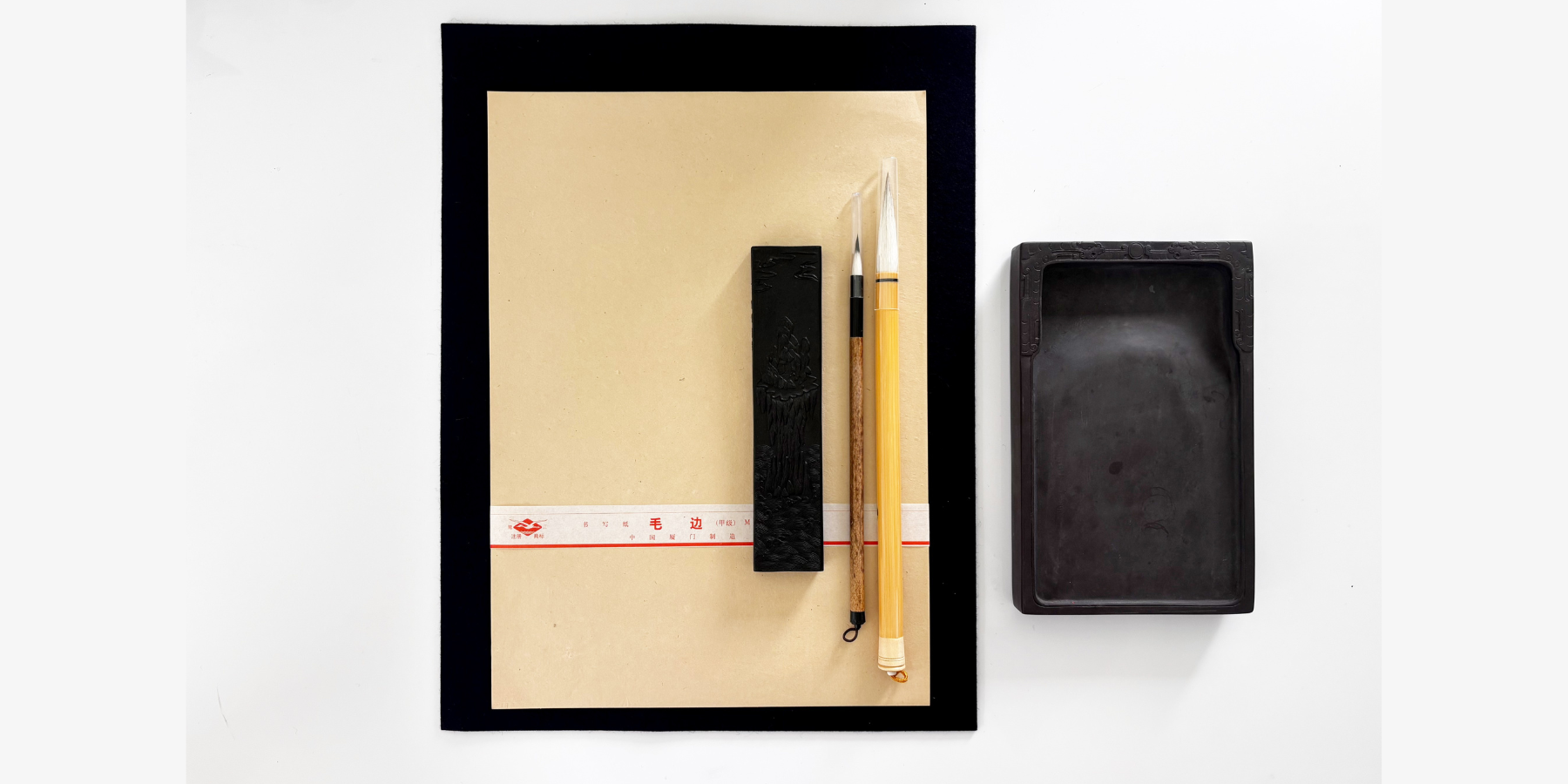

昨今においては、大人が通う書道教室の大半が、墨汁を使用するようになったため、固形墨や硯を使用するのではなく、 子どもたちと同様に墨汁とプラスチックの硯を用いてお稽古をするところがほとんどとなっている。そのためこのような価格にはならないかと思うが、当教室の大人生徒さんは昔ながらの書道用具を用いて日々のお稽古をしている。書道を学ぶということは、少なからず書けるようになりたいという気持ちがあるかとは思うが、そのためには、手にする文房四宝をある程度揃える必要があると考えている。

大人のお稽古は羊毛筆を使用しておこなうが、いい毛質の筆に墨汁をつけていては筆が壊れてしまう。キメの細かい羊毛筆には墨汁はうまく墨が絡まないため、固形墨を使用することとなる。固形墨を使用するとすれば、 プラスチックでは墨が磨れないため硯が必要になる。この条件が揃っても紙がつるつるではいい線が出ない。 紙は抵抗があり良い線質を出してくれるものを使用することになる。このようにして考えると、どれか一つだけ良ければいいということではなく、 文房四宝の4つが揃ってはじめてお稽古の準備ができたと捉えるべきだと思う。書道の基本が古典にあることを考えると、 固形墨を磨り、墨の扱いが できることは必須だと考慮している。昔の人が書いたものが書の手本となるのに、用具の条件さえも同じように揃えることができなかったら、そもそも書道が始められないとさえ思っている。子どものお習字は用具が安価だが、大人の書道となると古くからのスタイルでお稽古しているところでは初期費用がそれなりにかかることとなる。

用具以外にかかる費用について

書道用具は初期費用のため、最初に揃えてしまえばそんなにすぐに用具が壊れたりすることはないのでしばらくの間、同じものを使用することができる。ここで、書道用具以外の費用として、展覧会や公募展にかかる費用について、子どもと大人で比較してみたいと思う。

| 子ども | 大人 | |

|---|---|---|

| 出品料 | なし~数千円 | 1万円~3万円 |

| 年会費 | なし~数千円 | 5,000円~5万円以上 |

| 錬成会費 | 2~3,000円(一回) | 4,000円~1万円(一回) |

| お手本代 | 数百円~数千円(一点) | 数千円~万円(一点) |

| 表装代 | なし~数千円 | 8,000円~(作品サイズにより異なる) |

栃木県における子どもたちの書道の展覧会となると、夏休みの下野教育書道展、ジュニア芸術祭、地域の書道展、冬休みの書初展など。年間で3つほども取り組んでいれば多い方に入るかと思う。教室内でも書作品を書いて展覧会や公募展へ挑んでいるが、費用はお手本代や錬成会費のみのため一回わずか数千円ですむこととなる。

一方、大人の書道の展覧会や公募展となるとかかってくる費用はだいぶ異なってくる。 特に公募展をやってる人たちは、年会費、出品料、表装料、お手本、 錬成会費などに加えて、作品書きのために適した筆や紙を追加購入していくため、 気づけば結構な金額になっていることは珍しくはない。 子どもたちと同様に、普段のお稽古だけに通っている生徒さんたちに関しては、年間を通じてもそんなにかかることはないが、展覧会や公募展に向けて自身の作品書きに励んでいる方々の費用はどうしてもかかることになる。

子どもたちのお習字 と、大人の書道における用具にも金銭的な差はあるが、 展覧会や公募展においても子どものころにかかった費用の倍以上の金額が大人の場合ではかかることを把握しておく必要がある。

ベツモノである認識の必要性

子どもの頃にお習字をやっていて、とても楽しかったからまた大人になってもやりたいなと思うことはとても素晴らしいことであると思う。だが、子どもの頃と同じ金銭感覚で大人の書道をはじめると総じてあまり長続きはしない傾向にあることは是非覚えておいてほしい。もちろん、金銭感覚は人によって異なるが、子どもの習字と大人の書道の違いがわからないために用具やその他の費用も異なってくることは事前に把握しておくべき点であるかと思う。

今回述べたことは、あくまでも当教室の事例を出しての紹介となるので、全ての書道教室において子どもと大人の書道における金銭の差がこれだけあるということにはならない。 大人でももっと安価に、子どもと同程度にできるところもたくさんある。自分が何を学びどのようにして書道をやっていきたいと考えているのかを踏まえた上で教室選びをすればいいのではないかと思う。好きなだけお金をかけましょうということではなく、かけるべきところと抑えるべきところをしっかり分けて考えることが大切になってくる。物価高が囁かれる昨今においては、書道用具も値上がりへの影響が出ている。 なかなか厳しい時代にはなってきているとは思うが、それでも書が好きな人は書と関わる時間をとても大切にしている。

大人になってから、自分には書道があって良かったと思える時間が増えた。そんな人が一人でもいてくれたらとても嬉しい。書道ができるということは決してあたり前なことではなく、むしろ贅沢なことなのかもしれない。今も変わらず、こうして書ができることに感謝している。